2025年,科技圈迎來兩大“王炸級”產品——DeepSeek與Manus。前者以“超高性價比”橫掃全球AI市場,后者則以“真正自主的AI代理”顛覆傳統助手模式。今天,我們深度剖析這兩大現象級產品,揭秘普通人如何借勢逆襲!

一、從“工具”到“代理”,AI全自動

1.DeepSeek

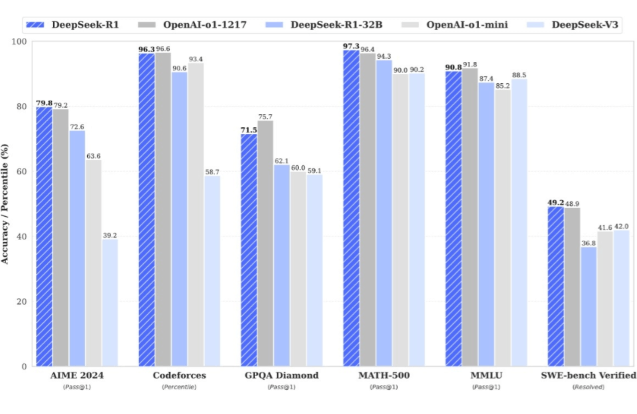

隨著DeepSeek問世與爆火,其公司深度求索也被稱為“AI界的拼多多”,創始團隊研發的多頭潛在注意力(MLA)和DeepSeekMoE架構,其訓練成本僅為同類產品1/10(V3模型僅花費557.6萬美元,而OpenAl訓練ChatGPT-40的花費高達7800~1億美元),是當之無愧的AI賽道“性價比之王”。

2.Manus

不同于傳統助手,Manus能自主完成全流程任務,例如從15份簡歷中篩選出算法工程師候選人,甚至解壓文件、逐頁分析內容,全程無需人工干預。

其“多重簽名系統(multisig)”,整合多個獨立模型,未來計劃開源推理模塊,推動行業技術共享。

二、誰將被取代?誰將崛起?

1.內容創作

DeepSeek創始人梁文鋒直言:“AI不是替代人類,而是放大創造力。”通過降低信息獲取門檻,普通人也能成為“超級個體”,有用戶分享,通過DeepSeek生成腳本+剪映AI成片,單日量產30條視頻,配合Manus自動優化標題與評論回復,效率提升10倍,借此崛起的自媒體博主不在少數。

2.企業服務

OpenAI宣布博士級AI代理收費2萬美元/月,而Manus以更低成本提供企業級服務,覆蓋金融、醫療等高門檻領域。

傳統客服、數據分析崗位面臨重構,AI代理將承擔80%重復性工作,人類轉向策略制定與創意輸出。

3.AI會搶飯碗嗎?

作為工控行業的一名文案小編,深受AI工具的影響,不免有過職業焦慮:擔心AI會取代人類創作工作,其實換個角度想,AI只是改變了我們的信息獲取方式,是提升工作效率的工具之一。

當然,誰能更好的運用這些科技工具,誰就能在創作市場存活更久,同時,仍需警惕:依賴AI可能導致思維惰性,但善用提示詞可提升內容深度。

三、普通人如何借勢?

1.技能升級:掌握“AI協同工作流”

內容創作:用DeepSeek生成大綱+Manus優化細節,產出“人性化”文案(如引發情感共鳴、提供更多干貨內容)。

運營提效:Manus自動篩選用戶評論并生成回復,結合DeepSeek分析數據趨勢,精準定位爆款方向。

精準定位:以我們工控行業為例,借助Deepseek+Manus,可獲取更多行業客戶信息,提供更加精準的工控解決方案。

2.行業機會

AI訓練師/優化師:針對垂直領域優化模型;

倫理顧問:解決AI決策中的道德爭議,已成為企業剛需。

3.風險提示

AI時代,也是一個信息密度爆炸的時代,千萬不可輕信部分利用此宣傳“月入百萬”課程,實為割韭菜,需關注技術底層邏輯(如模型開源進展)而非表面功能。

四、工控行業如何借勢?

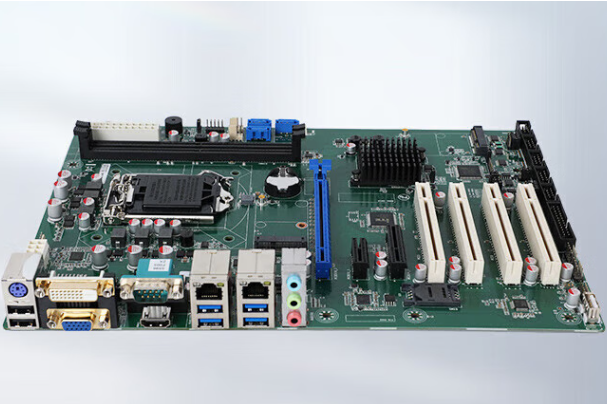

(一)核心硬件-從“制造”到“智造”

借助DeepSeek等AI模型對海量工業數據的分析能力,廠商可精準識別硬件性能瓶頸。如,通過分析數萬塊主板的故障日志,AI可提出電路優化方案,提升芯片良品率;基于Manus的任務執行能力,還能自動化完成設計驗證與仿真測試,縮短研發周期。

(二)解決方案升級

1.廠商視角

作為工控機廠商,可以利用AI挖掘用戶隱性需求。例如,DeepSeek通過分析工廠能耗數據,發現用戶對“瞬時功耗預警”功能存在需求,促使廠商推出相應工控機產品,可實時監測并預警異常功耗;基于Manus自動化處理能力,搭建“智能選型系統”,輸入場景參數,自動匹配型號。

傳統工控企業依賴銷售工程師人工篩選需求,而AI可自動聚類分析客戶歷史訂單、咨詢記錄,實現需求分層管理,并進行預測性推薦,即推送尚未采購但可能需要的配件,如某食品廠采購工控機后,推薦搭配防油污鍵盤套件。

2.用戶視角

用戶只需在廠商平臺輸入關鍵參數(如工作溫度-20℃~65℃、支持EtherCAT協議),AI自動篩選符合條件的工控機型號,并生成對比表格(價格、接口數量、擴展性等)。

對于像智慧農業大棚這類復雜場景,用戶描述需求“需同時控制溫濕度傳感器、光照系統、灌溉設備”,可直接輸出推薦配置及預算范圍。

(三)啟示

1.產品迭代

以東田工控為例,現已推出支持DeepSeek本地化運行的工控機產品,并不斷融合測試,實現動態調整控制參數等功能。

通過AI深度挖掘行業需求,從“泛匹配”到“精準匹配”,針對特殊需求提供相應定制化服務。

2.售后智能化

AI診斷系統:工程師輸入故障現象如“設備頻繁重啟”),系統自動生成故障樹分析圖,定位潛在原因(電源模塊故障概率65%、散熱問題概率30%),并提供維修步驟視頻指引。

同時也可通過設備傳感器數據訓練AI模型,提前預警硬件問題,降低客戶設備停機率。

五、結語

從Deepseek到Manus,無疑昭示著AI工具將從“輔助工具”邁向“自主代理”,普通個人與企業若想抓住這波紅利,需在效率與創造力之間找到平衡。關注我們,獲取行業洞察與實戰指南。

1928

1928